介護保険制度

介護保険の特徴

- 介護保険制度は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく制度です。

- 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。

- 40歳以上のすべての方に加入が義務づけられています。

- 65歳以上の方には市区町村から「介護保険証」が交付されます。 申請時や介護サービスを受ける時に必要なので大切に保管してください。 40歳〜64歳の方には、一定の条件を満たし介護が必要と認定されると交付されます。

介護保険の対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となります。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

加齢に起因する特定疾病等により要介護認定を受けた場合に限り介護保険適用の対象となります。

介護保険の適用除外

介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。

事業主に介護保険適用除外(該当)届等の書類の届出が必要となります。

- 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)

- 在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人

- 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者

除外届を提出された方で、適用除外不該当になった場合には、除外の該当時と同様に事業所に介護保険料適用除外(不該当)届等の提出が必要となります。

手続き方法

| 必要書類 | 介護保険適用除外該当・不該当 |

|---|---|

<添付書類>

|

|

| 摘出先 | 原籍がANA所属の場合、給与厚生業務部宛 |

| ANA以外に所属の場合には、各社の健保窓口宛 | |

| 任意継続被保険者の場合、全日本空輸健康保険組合宛 | |

| 提出期限 | 遅滞なく |

| 備考 | 被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成してください。 |

| 会社の辞令による海外駐在の被保険者と帯同の被扶養者については、 事業所が代行して申請をしている可能性がございます。 手続きが必要か否かまずは事業所の社会保険担当にご確認ください。 |

介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

市区町村が所得に応じた額を徴収します。

年金受給者で月額1万5000円(年額18万円)以上の方は、年金からあらかじめ天引きされます。

月額が1万5000円未満の方は、市区町村に個別に納めます。

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

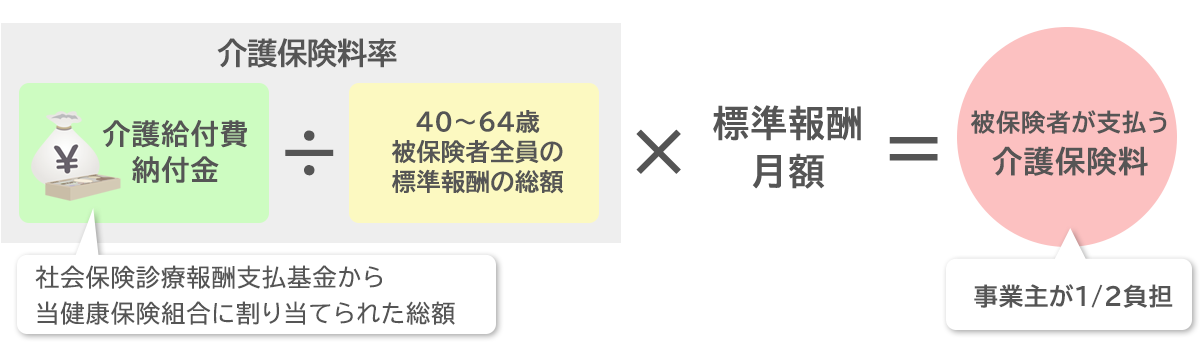

健康保険組合が、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率を乗じた額を給与から天引き徴収し社会保険診療報酬支払基金へ納付します。

介護保険料率は各健康保険組合に対して年度ごとに請求される介護給付費納付金に基づいて料率を算出し、そこから被保険者1人あたりの保険料額を決めます。

特定被保険者

特定被保険者とは、被保険者本人は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しないが、第2号被保険者に該当する被扶養者がいる方のことです。

当健康保険組合では特定被保険者から介護保険料を徴収していません。

介護保険の財源

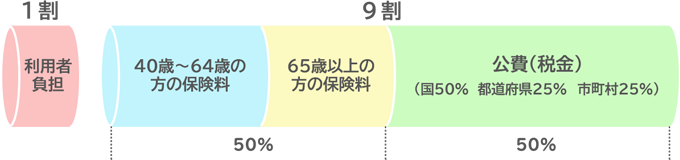

介護保険の財源のうち、利用者が負担する1割を除く残りの9割は、50%が公費(税金)、残りの50%を第一号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳〜64歳までの方)の保険料でまかなっています。また公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が負担しており、税金を納めるすべての世代が負担し、制度を維持しています。

介護保険サービスを利用するまでの手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して要介護認定を受けることが必要です。

| 1 | 申請 | お住まいの市区町村へ要介護認定の申請をします。 |

|---|---|---|

| 2 | 認定調査 | 市区町村の職員がご家庭を訪問し、介助の必要性や心身の状態などに関して調査を行います。また主治医による意見書が必要です。 |

| 3 | 審査・判定 | 各分野の専門家で構成された介護認定審査会によって要介護度などが決定されます。 |

| 4 | 認定の結果通知 | 申請からおよそ30日以内に、要介護度などの結果が「認定結果通知書」によって通知されます。 |

| 5 | 介護サービスの利用 | 地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼するなどして、身体状況にあったサービスを1割負担で利用します。 |

| 6 | 認定の見直し | 要介護認定は3カ月〜2年ごとに見直されます。 |

介護保険の主な問い合わせ先

市区町村の窓口

各市区町村窓口に介護保険に関する窓口があり専門知識を持つ職員がいろいろな相談を受け付けています。

地域包括支援センター

介護保険の専門家である保険師や主任ケアマネージャー・社会福祉士により、介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。